あたらしく、key strapとlink strapというアイテムを作りました。

裁断して残った小さな革を使って制作する、Over the rainCowのアイテムとして、スウェードの革で作りました。

Over the rainCowのアイテムを作るのは、簡単なようでいて、難しいです。

ただ端革を使いましたというものにならずに、小さい革ならではのリアリティを持ったものにしたいと自分でハードルを上げている感があります。小さな革の傾向と、アイテムの選定とデザインが、いいポイントで交わり活きるようにイメージしながら考えました。

key holderは指にちょこんと引っ掛けて、

key strapは手首に通して持つことができます。

link strapは、カバンの持ち手と物をつなげるアイテムです。

ー

【key strap】

手首に通して使える、スウェードのキーストラップです。

手に通した時に心地良いように、柔らかな革で制作しました。

鍵を振った時に、キャッチしやすいサイズ感です。

制作当初は、手首に通さず手で持つことを想定して制作していましたが、鍵を持っていて、手を使いたいシュチュエーションが多々あり、手首に通せるようにしました。

ー

key strap

size : w12mm

length : 185 mm (キーリング含む)

key strapはこちらからご覧下さい。

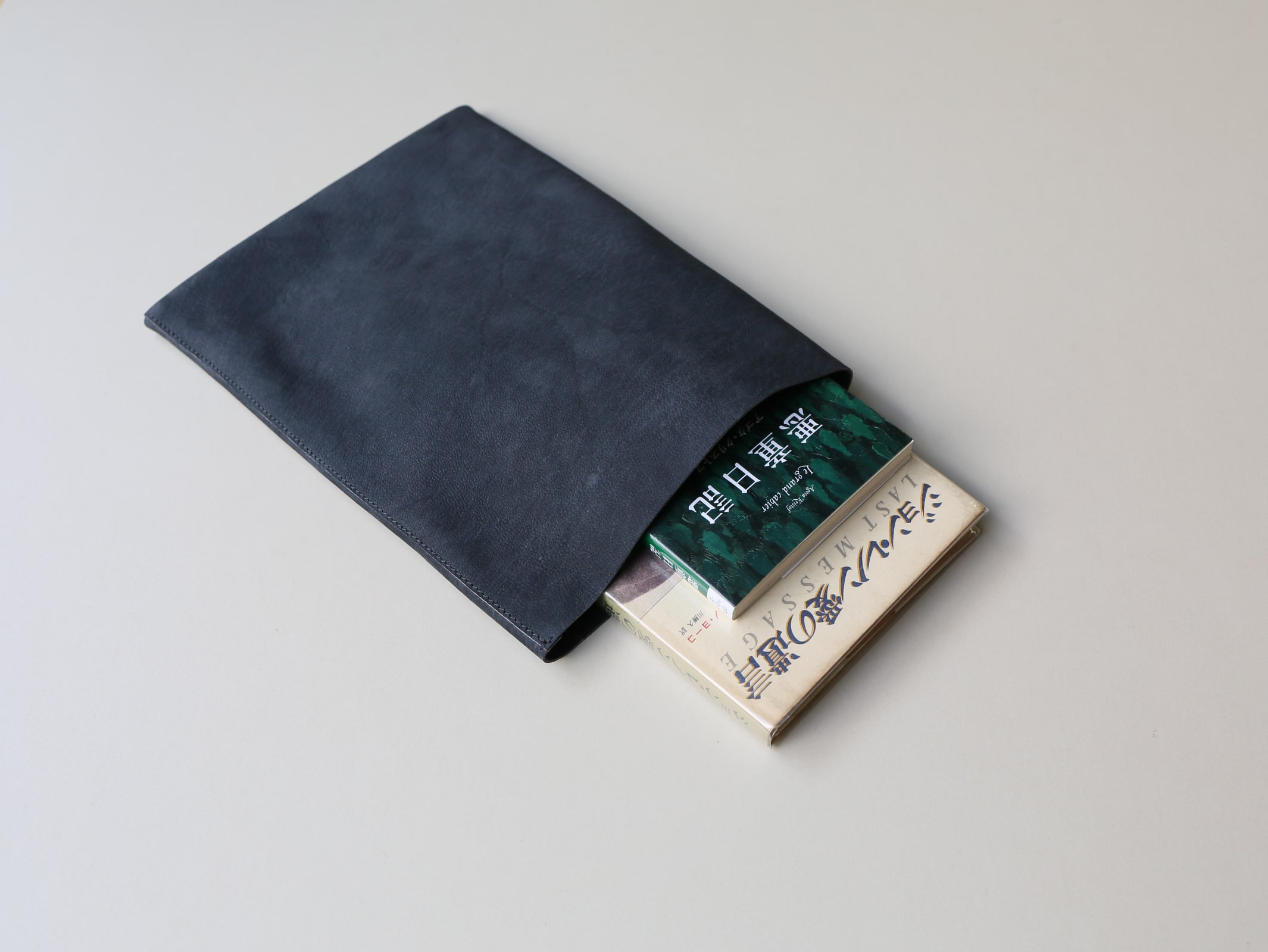

【link strap】

link strapは、カバンの持ち手と物をつなげるストラップです。

カバンの中から、ストラップをひょいと引っ張って、つながっているものを取り出します。

鍵をつけたままで、扉の開け閉めが出来る長さで制作しました。金具はカラビナを使用していますので、金具からの取り外しも簡単にできます。

かばんの中で迷子になりがちな物とつなげてお使いください。

僕はこのlink strapに、小さな懐中電灯をつけて使っています。

住んでいる地域は11月頃までまむしが出ます。

街灯がないので、まむしを踏んで噛まれた話もたまに聞きます。

その話を聞いてから、夜道を歩くときは、懐中電灯で照らしていましたが、

懐中電灯が手元にないこともあり、踏んじゃうかな〜、とビクビクしながら歩いてました。

小さな懐中電灯が手元にあると、結構な安心感があります。

ー制作話ー

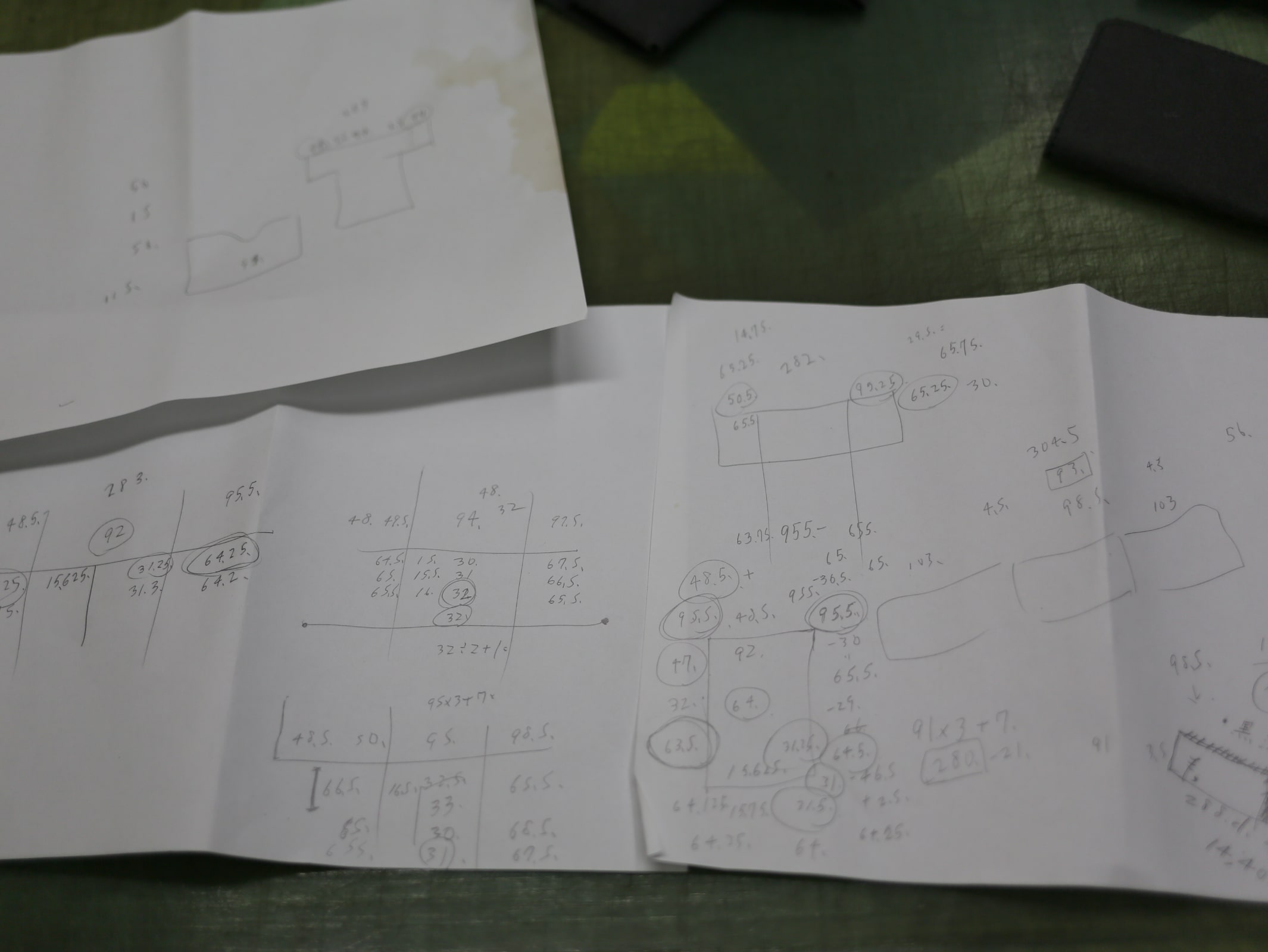

ロスがないような革の作り方をしたり、端革を使い切るアイテムを作ったり、傷を生かすアイテムも作っているけど、素材が作り続けられることを前提にした、大切さだったように思う。

なくなっていく素材との別れをとおして、素材というものが、あんがい儚い存在であると感じた。

ロスがないように工夫しているはずの革作りも、実際には余っていて、全部使えてはいない。(革の作り方も、変えることにしましたが、それはアイテムを作ったときにお話しますね。)

素材を大切に扱わないと、素材はどんどん無くなっていく、みたいな意識もある。

なくなっていく素材との別れをとおして、素材というものが、あんがい儚い存在であると感じた。

ロスがないように工夫しているはずの革作りも、実際には余っていて、全部使えてはいない。(革の作り方も、変えることにしましたが、それはアイテムを作ったときにお話しますね。)

素材を大切に扱わないと、素材はどんどん無くなっていく、みたいな意識もある。

実際には、僕がロスを出すことと、素材がなくなることの因果関係はないのだけど、そのサイクルはどこかで繋がっていると思ってしまう。

この小さなアイテムが、お役に立ちますように。