2026.2.3

鉄 黒

2026.1.26

ファーストリュック 2026

2026.1.22

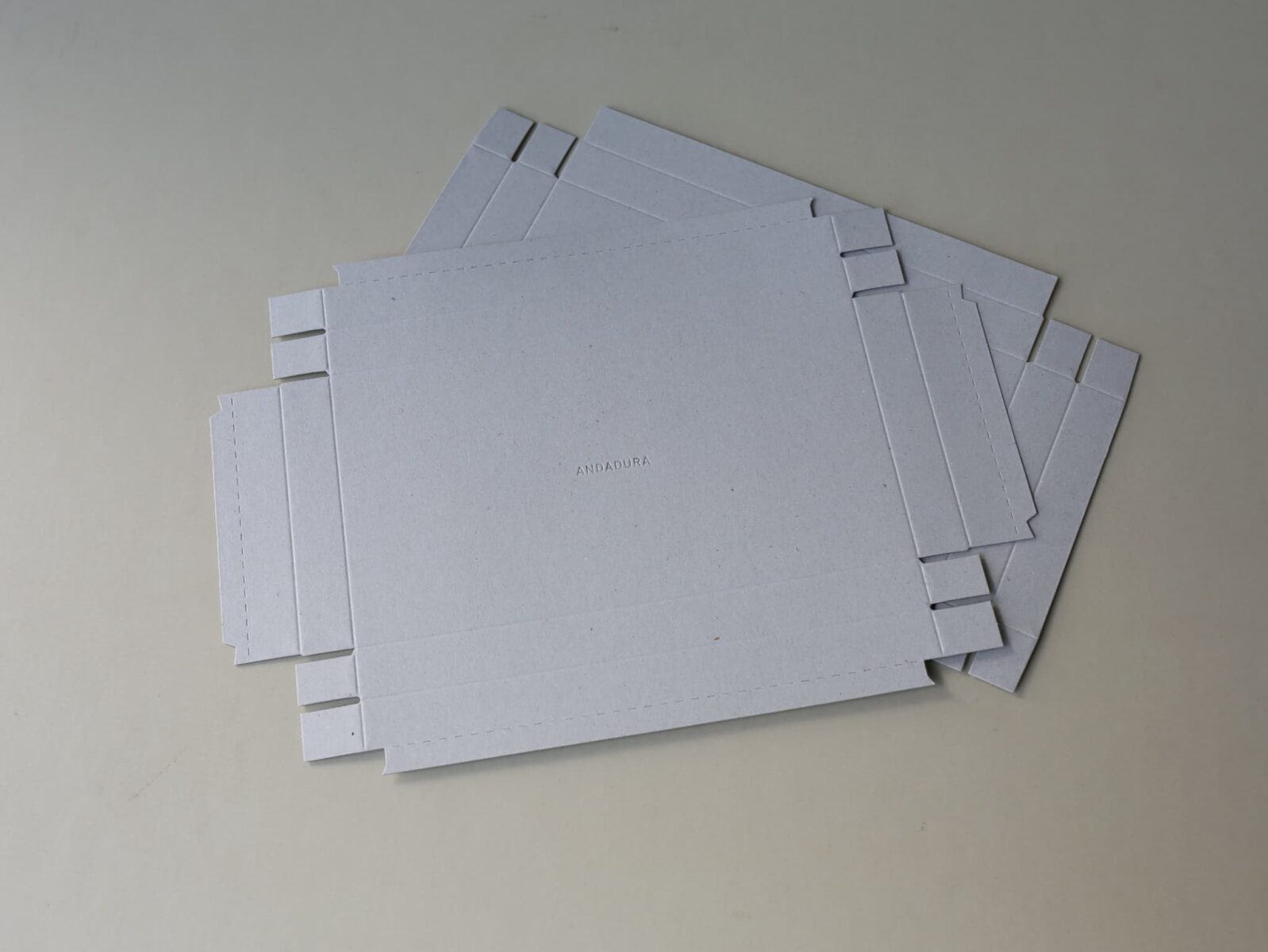

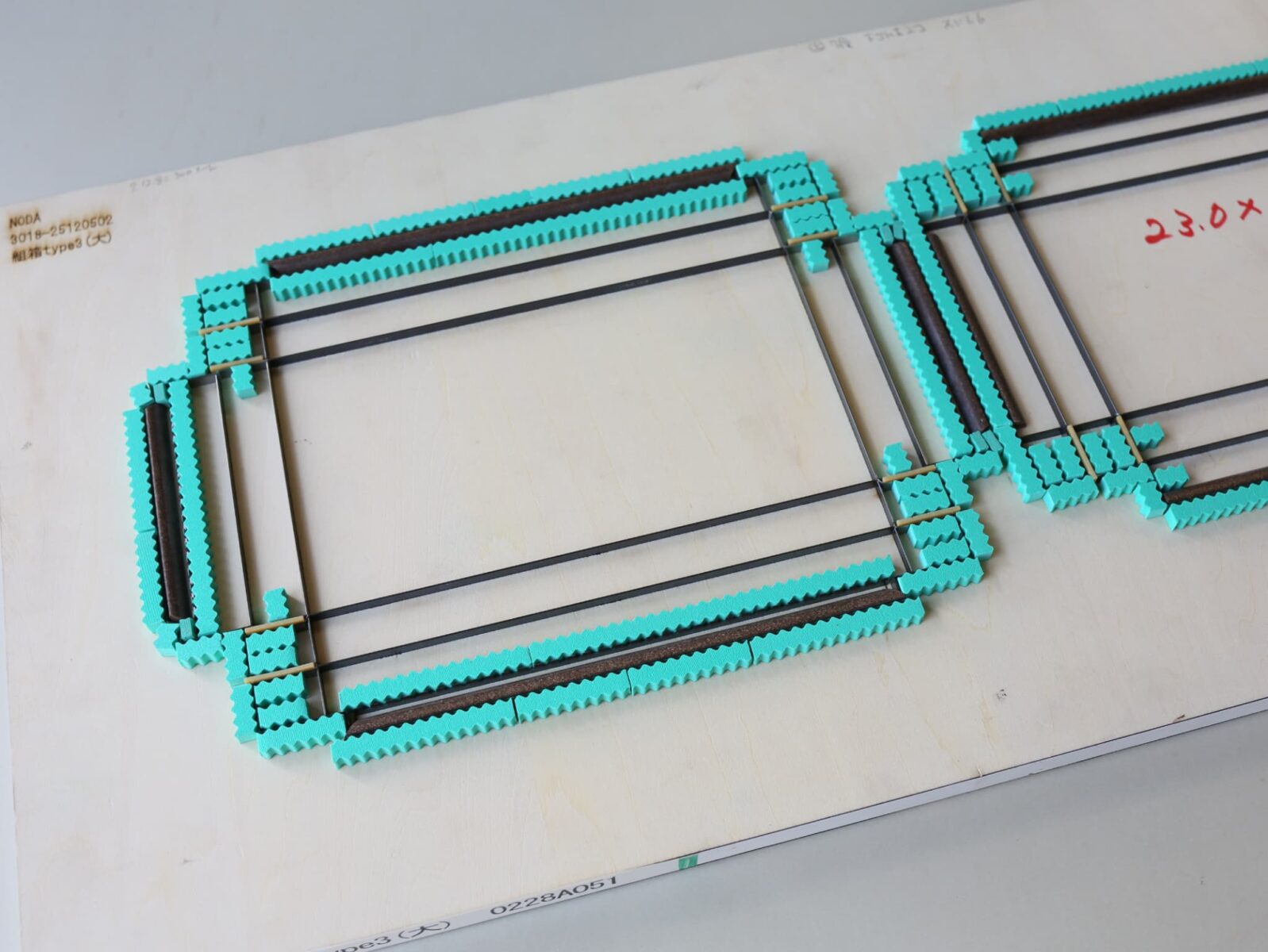

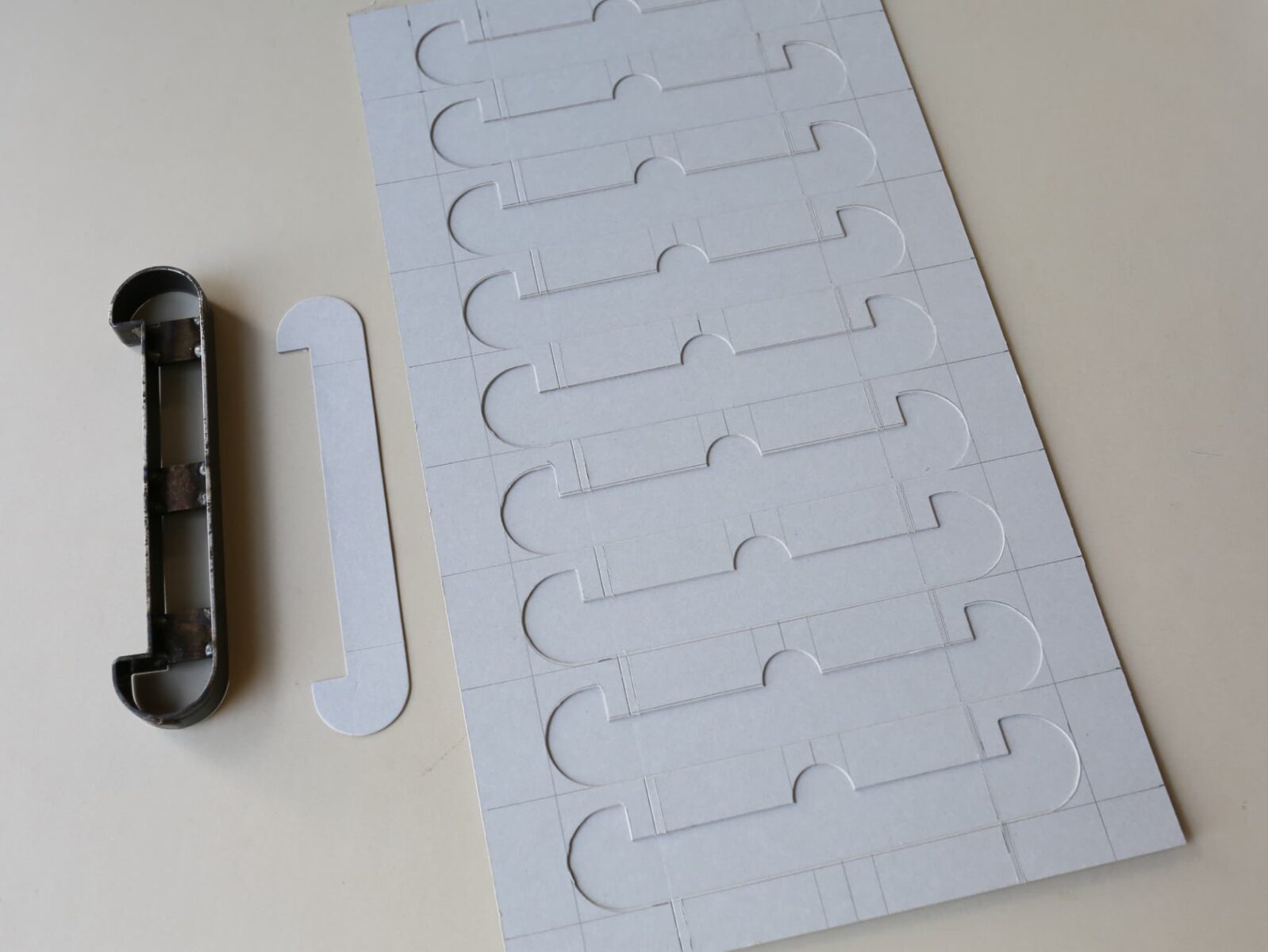

□ new box □

2年ほど前から、少しづつ作っていたものが、ようやく形になりました。1つの抜き型で薄と厚の2種類の箱が作れる仕様で、制作(裁断まで)はこれまでと同じく、竹内紙器製作所さんにお願いしました。

当時、運送会社さんで、置き配が標準になるとか、運送形態が変わるというニュースを度々目にしました。これまで直接渡しの安心感があり、宅急便でお送りしていたけど、ポストの中にある方が、安心な場合もあるのではと思いました。クリックポストでも送れるようにして、配送方法は、安心な方を選んでいただける方が親切だよな、と思い新しい箱をコツコツ考えました。

online shopで宅急便のみだったアイテムをクリックポストでお送り出来るようにしました。それと同時に、クリックポストのみでの発送だったものも、宅急便と選べるようにしました。安心できる配送方法を選んでいただけたらと思います。

これまでのANDADURAの箱は、小、中、大の3種類あります。箱の高さは厚みのあるアイテムに合わせて決めていましたので、薄いアイテムでも、その高さに合わせて納めることになります。必然的に宅急便コンパクトでしか送れないサイズになります。

それならば、箱はこちらで組み立てるようにしよう、と今回は、抜き型で作ることを前提に箱を考えました。1つの抜き型を作り、その型で全型作れたりしないかな、と終わりの見えなそうな、試作を始める。作業の合間に少し作り、中断したり、再開したりしながら進めました。

進めていて、「できるのか?これ。」と思いはじめたところで、ANDADURAの箱をお願いしている、竹内紙器さんに要望を伝えると、さっそくサンプルを作ってくださいました。1型で全型作るという現実感のないプランを、2つの抜き型で4型という現実的なところに着地できたのは、竹内紙器製作所の堀木さんのおかげです。ありがとうございます。

今回の箱は組み立てられていない状態で工房に届き、コツコツと自分で作ります。同じ抜き型で薄と厚の箱が作れます。箱を考えていく中で、ものが送られる事にまつわることをスムーズになるような箱にしたいと思いました。ANDADURAからお送りする際も、小さな箱で送れ、竹内紙器さんからも、小さな箱で届く。工房に置いていてもスペースをとらない。風通しを良くするようにと考えました。前の箱はギフトという観点から作っていましたので、その違いが味わい深い。

箱の変更に伴い、関連するパッケージもいくつか変更しました。簡易梱包のためのダンボール枠も、ボール紙に変更しました。

2025.11.27

『CRAFTS COFFEE』at カモシカ(東京)

12月10日から15日まで、カモシカさんでのイベント『CRAFTS COFFEE』に参加します。

マメイケダさんの画集の出版を祝した巡回展です。ANDADURAは展示空間でお財布を並べます。内容は盛りだくさんの内容となっていますので、カモシカさんのご案内をご覧いただくとして、少しつらつらと書いてみます。

前にカモシカさんで2022年の年末に行った展示の後から、自宅の改装を始めました。自宅の改装が終わり、今回のイベントに参加します、となったら、ひとつの出来事を挟んだ展示になるのでしょうけど、まぁ、ものごとはそうスムーズに進むものではなく、自宅の改装は現在も進行形となっています。

そのかわりではないですが、8月よりオカズさんの住まわれる、蒜山のお家の改装工事をしていました。8月に解体工事に入り、9月より本格的に改装がはじまりました。月曜日に朝早く起きて、蒜山に向かい、泊まり込みで作業をして、木曜日か金曜日に帰るという生活サイクル。

大工仕事にまつわることは、またしっかり書きたいと思っていますが、2022年の展示のあとから、フッとした時に感じたことを強引にギュッとまとめると、生きるために必要なことをしよう、ということになります。自宅を改装することは、暮らしを考える良い機会でもあり、その中で感じたことなのか、はたまた世の空気に触れて感じたことなのかは、分けられませんが、生きるために必要なことというのが自分の行動原理の中心のようなところに広がっていった数年でした。ですので、大工仕事することは、自分にとってはごく当たり前のこととなっていました。改装の規模が大きかったので、(時間がより作れるので)仕事というチャンネルで行いましたが、いろんなかたちがあるようにも思っています。

ここ数年で感じていることは、自分自身の行動としては現れてきてはいますが、まだ、ものとしてかたちを形成することろまでは、もう少し時間がかかりそうです。

展示の案内というより、近況報告のようになりましたが、年内最後のイベントです。よろしくお願いします。

『CRAFTS COFFEE』は、新しい年を迎えるための催しのように感じています。

13日(土)は在店しますので、よろしければ遊びにいらしてください。

『CRAFTS COFFEE』(カモシカさんより)

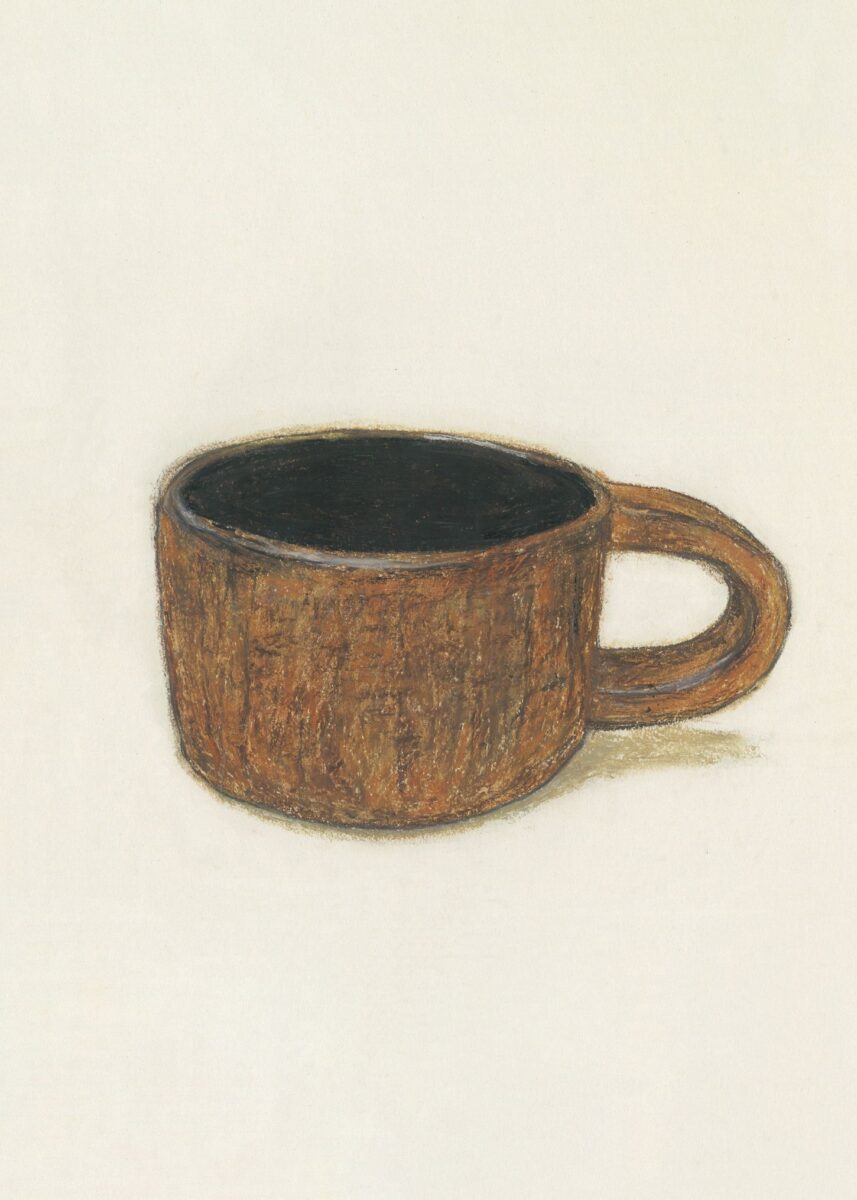

心が踊り出すような、のびやかでいきいきとしたエネルギーに満ちたマメイケダさんの絵を中心とした、今年最後の展示会をひらきます。

11月に発刊となった『CRAFTS COFFEE』

2018年からマメイケダさんが描きためた、大阪・ギャラリーSHELFと系列のカフェ MOTO COFFEEのために描かれた絵を収録した、美しい画集です。

器と食に溢れた魅力的な本の出版を祝したSHELFでの個展に続き、カモシカでも巡回展をやらせていただくこととなりました。

原画はSHELFさん所蔵の非売品となりますが、他の絵はご購入も可能です。

マメイケダさんの絵をイメージして調合・焙煎されたコーヒーをcoffee Kajita 梶田真二さんが。お茶をTEALABO.t 武内由佳理さんが今展のために作ってくださいます。

また、絵の中に登場する料理や菓子の中から何点か選び、会期中通してご提供させていただきます。マメイケダさんは初日10日にご在廊。画集にサインして手渡しくださいます。

展示空間ではコーヒーまわりのものを中心に、革作家・ANDADURA 山本祐介さんの財布も並びます。2022年の個展「ペチカ」でもご好評いただいた財布たち。

以前は空間設計を仕事とされ、建築を作るように細やかに設計されるその作品からは、質の高い素材感と機能美、ほのかな愛嬌を感じます。

私達も使い続けていますが、これまで使ったものと比べて驚くほどヘタリもなく、いかに素材に寄り添い、考え抜かれて生まれたものかを実感しています。13日には山本さんもご在廊くださり、お財布についてのご相談に直接乗っていただけます。

テイクアウトでは展示をイメージしたコーヒーや紅茶、焼菓子などの他、毎年愉しみにされている方が多い蒜山耕藝の◯餅や黄粉も入荷します。お餅のみ、事前のご購入を承ります。餅に合わせて、15日最終日にはあんこ屋ねるの汁粉のご提供、粒あんのテイクアウトも。

また今年初めての試みとして、挿花家・雨宮ゆかさんの正月飾り教室を11日に開催します。

ご自宅に清々しい空気を運ぶ飾りを結ぶ会。どんな空気が流れるのか、とても楽しみです。

年末にふさわしい、楽しく心地よい展示会。今年最後の営業となります。

何かと慌ただしい日々が続く師走。ほっと一息、コーヒーやお茶がてらいらしていただけたら嬉しいです。

ー

「CRAFTS COFFEE」

会場:カモシカ

東京都杉並区下高井戸5-5-23

会期:12月10日(水)~ 15日(月)

営業時間:12:00ー17:00(15日は16時まで)

山本は13日に在店します

2025.9.25

mat

mat

size : w260×h226 mm

color : natural

2025.9.3

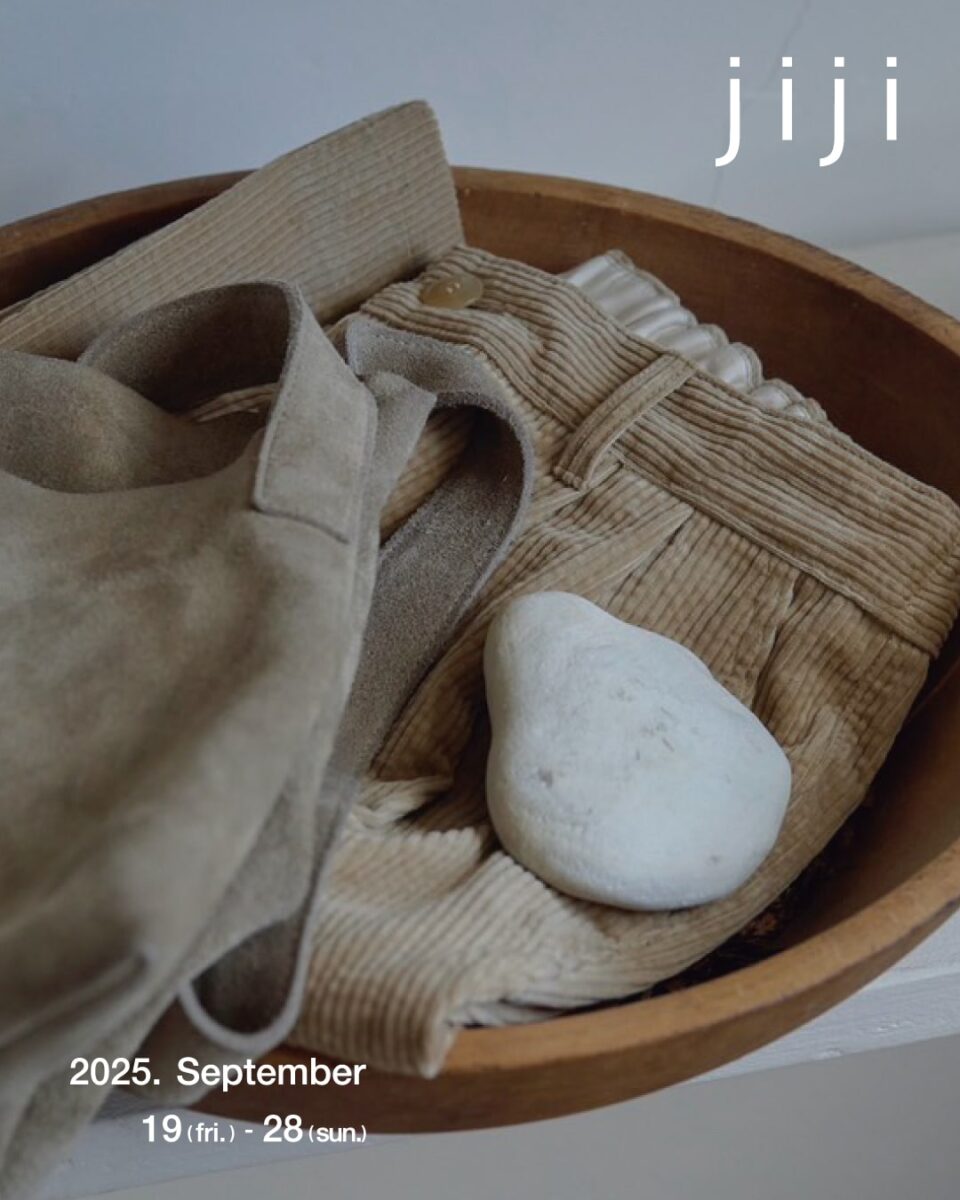

jiji exhibition 2025 AW at axcis に参加します

9月19日から和歌山でお洋服を作っているjijiさんの展示に、友情出演(!?)的に参加します。場所は岡山にあります、AXCIS CLASSICさんです。

jijiさんの展示に花を添えるというか、一粒で二度美味しいというか、そんなかたちでの参加です。20日はjijiの引網さんと一緒に在店しますので、遊びにいらしてください。

ー

AXCISさんより

和歌山県紀伊半島。

海に囲まれて、風がすーっと心地よく抜ける小さな街の、お店兼アトリエでjijiさんのお洋服は生まれます。

今年もシンプルで心地よい日常着がテーマのjijiさんのお洋服の展示販売会を開催します。

今年はjijiさんのおともだち、ANDADURAさんの革小物も一緒に並びます。素材の良さがしっかりと感じられ、使えば使うほど自分に馴染んでくるかっこいい革小物たちです。

20日にはおふたりとも在店のご予定です。

ぜひお越しくださいね◎

ー

jiji

素材の良さと美しい佇まい

潔い仕立てに重きを置いた日々の一着

着る喜びを感じられる特別な日常を

その時々に思いついたアイデアやイメージを

日々メモに記し、ストックしています。

それは一枚のポートレートのもあれば、

縫い方、生地のことなど。

服をつくる時に丁寧に組み立て、形にしていきます。

生地選びには時間を費やします。

その生地が持つ個性と向き合い、

パターンとのバランスを模索しながら

美しいフォルムに仕上げていきます。

「一枚の生地の向こう側に、誰かの日常がある」

そんなくらしの風景を思いながら日々、服をつくっています。

ー

「jiji exhibition 2025 AW」

岡山市北区田中134-105

会期:9月19日(金)~ 28日(日)

営業時間:11:00ー18:00(平日)11:00ー19:00(土日祝)

お休み:水曜日

2025.8.30

constellation / jiji - SLANT

和歌山で、お洋服を作っているjijiさんと今年も一緒にカバンを作りました。

今年で3型目です。

最初のカバンを制作する時から、jijiの引網さんにイメージを聞いて僕が形にするというのが、自然とjijiさんとの恒例の作り方になっています。

今回もサイズ感、イメージをお聞きし、一旦、自分の中に取り入れる。イメージが遠くまで動くように体調を整え、カバンのイメージをする。

斜めになったカバンを身につけた人が出てくる。試作を重ねて、イメージの中の線を探す。イメージを追いかけるように作るのも、毎年恒例の作り方ですが、毎年テーマ(気分とも言う)みたいなものは少し変わっている気がする。

タグやパッケージは僕が(打ち合わせもなく)勝手に作るというのも、毎年恒例のやり方。カバンと同じ角度に傾いた文字が、タグの穴位置をずらすことでタグが傾き、文字が平行になるようにしました。

これまでの2型は「FLAT」という名でしたが、「何か微妙に違うよね。」と引網さんは、このカバンに「SLANT」と名付けて下さいました。毎年恒例なことも嬉しいし、少しずつ変わっていくのも嬉しい。そんな風にできた「SLANT」をよろしくお願いします。

今回新たに制作を依頼したカバンは、機能性を重視したアシンメトリーなデザインで、物の出し入れをしやすくするために傾斜がつけられています

ただ、実際に肩にかけてみるとその傾斜はほとんど目立たず、きちんと機能性を備えながらもシンプルに見える佇まいがとても気に入っています

SLANT

size : w352×h285 mm

shoulder length : 790mm

color : graige . navy

2025.8.27

腰袋用ベルト

プレゼントにと腰袋用のベルトを作りました。

自分用に何個も作り、使っているベルトを少し改良して制作しました。肉厚で柔らかいテープに、マグネットでワンタッチで脱着できるバックル。腰袋の脱着が楽なので、休憩の時に腰袋をつけたまま、ということも少なくなります。

ベルトの端がピラピラしないように、角カンをつけて、本体と一体になるようにしました。

バックルとベルトテープの縫いは、段差をなるべく少なくするために、テープは折り返しはせず、通常のミシンで、ひと針ひと針カンヌキ縫いをしました。

作業のしやすさに特化した、ベルトになりました。

2025.8.25

川の無限

週末は祖谷川に川遊びに行ってきました。

妻の誕生日だったので、小旅行。

子には、「綺麗な川で泳ぐと、1週間くらいずっと爽やかに過ごせるよ。」と言っていた。

「それって無限ってこと?」「そう、川で泳ぐとたしかに無限になるね。」

というわけで、無限になりに川へ。

かずら橋から、上流に散策すると、川の間に、大きな丸太が挟まっているのが見える。

その丸太の半分は木で、半分は石化して、石になっている丸太だった。木って石になるの?と思ったけど、目の前の丸太は、木が石になることを、その姿で示してくれている。

一度、半木半石の丸太を見たあとでは、どの石が木が長い時間をかけて石になったものかが分かるようになっている。今立っている巨石も、木が流され、堆積し、砕け、また堆積することを繰り返し、巨大な塊となり石化したものだったと分かる。それまで石としてしか見えなかったものが、1本の丸太を見たことで、もともと木であったことを知覚できるようになっている。その知覚を通して、木の時間がその場に立ち現れてくるように感じる。不思議な感覚だ。

川を歩いて下る際は、皆で、「これは木だったやつだね。」などと言いながら、新しく開いた回路を味わうように、さまざまな石を眺める。「石だけど木にしか見えないね。」どうしてこれが石に見えていたんだろうか?

石化した木には、堆積して固まりになったものもあるけど、1本の巨木だったであろうものも紛れていて、木であったことを想像できない太さだった。大昔にはこんな大木が生えていたのだろうか。その木だった石はまさに、「恐竜時代のメッセージ」で、そのメッセージをしっかり受け取ったとは言い難いけど、「しっかり見たよ、君たちはもともとは木だったんだね。」と小さな声でささやくくらいは出来た。

川で泳いで無限になるという趣旨とは、少し違った角度で、無限を感じた週末でした。

2025.6.25

「ANDADURA展示販売会」at HOTOLI(熊本)