2023.6.21

over the RainCowについて

2023.5.15

ビニロンシリーズの廃色について

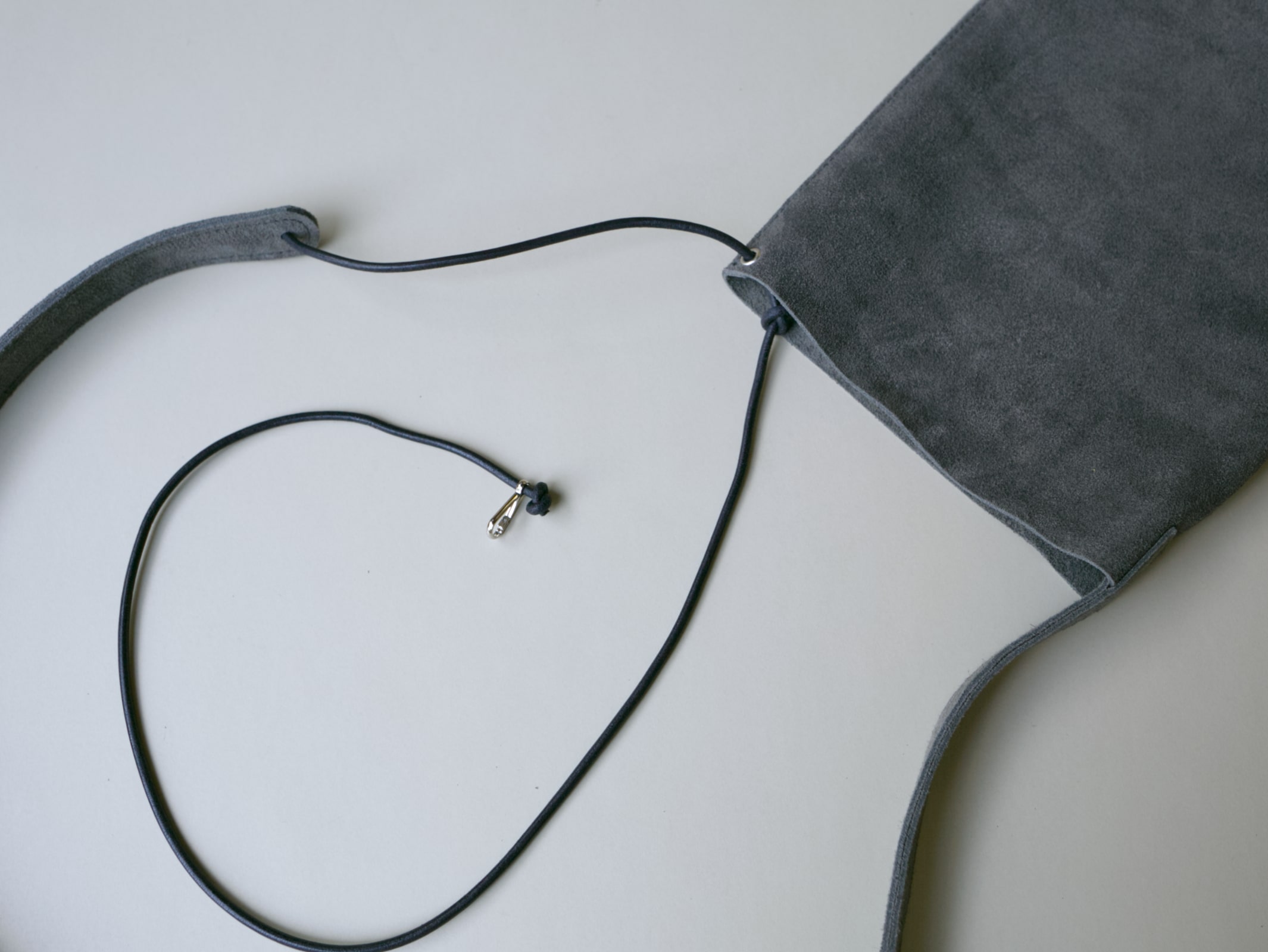

ビニロンシリーズは、サックス、チャコール、レンガの3色展開でアイテムを制作しておりますが、ビニロンの生地の生産が難しくなり、廃盤になるとの連絡を生地屋さんからいただきました。在庫限りで終了とのことでしたが、チャコールの生地はずでに在庫がなく、チャコールは工房にある生地がなくなり次第、終了となります。

サックスとレンガのみ生地を仕入れる事ができました。

今後はサックスとレンガの生地がなくなるまで2色展開になります。2色を制作しながら、次の素材を探せたらと思っております。

ー

急なお知らせとなりましたが、僕自身も数日ほど前に知りました。

在庫がある別のカラーを加えた新たな3色にしよう、とか、チャコールの生地を持っている生地屋さんを探したりもしましたが、残った2色を並べて眺めていると、「2色という少ない色展開もいいのでは」と不思議と腑に落ちている自分もいました。

生地屋さんと「素材との別れは寂しいですね。」と、生地がなくなっていく感触を話せたのもよかった。ビニロンのチャコールくん(生地屋さんの色ネーム・スレートブラック)ありがとう、大好きでした。ちゃんと言葉にしておきたいと思います。

ひとまずは、手元にある素材を慈しみながら、しっかり制作していこうと思います。

ー

花に嵐のたとえもあるさ さよならだけが人生だ

2023.5.12

5/25-6/4「ANDADURA 展示会」at ロク(京都)

京都のロクさんで、5月25日から6月4日に、手のひらにおさまる小さなお財布たちの展示を行います。定番の革 & ビニロンの中から、小さなお財布を展示します。

写真は新しく作ったベージュの革です。革屋の佐藤さんと、ここ1年くらいずっと試行錯誤していた色。

ベージュの色は、独立してから、佐藤さんに要望していた色です。

これまでは、僕の希望するベージュの色味が出せないと言われてきました。

顔料を使えば出せるけど、タンニン鞣し&染料では、タンニンの色味が出て難しいとのことでした。

数年ほど前に、ベースに使用する革を栃木レザーから、昭南皮革に切り替えました。

昭南皮革の革は、ヌメの状態で、少し赤みがあります。ベースに赤みがあるならオリーブのような緑を含んだ色で染めたら、綺麗なベージュになるのでは!との着想のもと革作りをスタートしました。色を染めることに意識が向いてましたが、打ち消しあう染め方があるとは、いやはや盲点でした。

ベースのヌメは裏面は白いので、素直にオリーブの色味になります。この表裏の色の違いが、どうなんだろうと頭を悩ませましたが、自分でサンプルを使っていると、なぜだかは分からないけど、裏面の緑みがスーっと消えていき、素直な色味になりました。まだ、1つしか使っていないので、全てがそうなるとは言い切れないですが、この葉っぱのように変わる裏面の色も、ベージュの革の面白い&不思議なところです。「ヌメで作れませんか?」と要望をいただいたこと、ヌメのベースに赤みがあることなど、さまざまな偶然が重なり生まれた色味です。

ベージュの革について書き始めると、長々となりますので、また改めて書きたいと思います。

ようやくお披露目できるのが楽しみです。

小さなお財布と共に、見ていただきたいです。

ー

「ANDADURA 展示会」

会場:ロク

京都市左京区聖御院山王町18番地メタボ岡崎101

日時:5月25日(木)〜6月4日(日)

営業時間:13:30ー18:00 水曜定休

2023.3.10

3/12-28「ファーストリュック展示販売」at bollard(岡山)

広島にあります、認定こども園さざなみの森さんと一緒に作った、子供たちが最初に使うファーストリュック。

さざなみの森の一角ではじまった minato: の活動として、じっくり対話を重ねながら、デザインさせていただきました。

ー

bollardさんより

子どもが、はじめて背負うリュック。

やさしい背負い心地と、やさしい色。

リュックを背負う姿を眺める人たちまで

やさしさに包まれるような『ファーストリュック』。

昨春にお披露目し好評だったリュックの、2023年版、

ジップの差し色新たな5色展開です。

生産数が少ないのですが、

今年も期間限定でご紹介できることになりました。

ぜひ、お気軽に実物をご覧になってくださいね!

春の宇野港でお待ちしています。

2023.2.20

2/25-4/6「小さな財布展」at カタカナ(東京)

会場:カタカナ自由が丘店 & オンラインストア

日時:2月25日(土)〜4月6日(木)

営業時間:11:00ー19:00(火定休)

2023.1.28

2/4-25「色奏環」at 84(広島)

「ファーストリュック展 ー色 奏 環ー」

会場:84

広島市中区幟町7-10

日時:2月4日(土)〜25日(土)

営業時間:13:00ー17:00(水日定休)

2022.10.25

PECHKAの道具たち

「感覚に寄り添う道具」を作るPECHKAのアイテムとして、ミトンとアルミパンハンドルカバー、近所の軍手工場さんとワークグローブを作りました。それぞれ紹介していきます。

「作る」という行為の手前に、あるいはその周辺に漂う、ものが「なる・なろうとしている」気配のようなものを、手を動かしながら探しました。

「なる」ことだけで、ものを作るには僕(人間)には意識がありすぎます。それでも、感覚に寄り添う道具になるために「なる」という動きの輪郭を感じる必要があったように思います。

2022.10.25

PECHKAについて

展示のタイトルは「ペチカ」です。

展示に合わせ、オカズさんとPECHKAという名前で協働でものづくりをしました。

「感覚に寄り添う道具」を作るPECHKAのアイテムとして、ミトンと鍋つかみを作りました。

ここでは少し、PECHKAが生まれた経緯について書いてみようと思います。

3年くらい前に、オカズデザインさんに展示会のお誘いをいただきました。

展示の打ち合わせというか、雑談の中で、オカズさんからミトン作れませんか?との投げかけをいただきました。

これまで、ぴったりくるミトンをずっと探しているけど、見つからないとのこと。

ミトンって沢山あるけど、オカズさんにとって良いものが、ないんだなと思い、「考えてみますね。」と答えました。

ミトンは作ったこともないし、考えたことすらないアイテムです。

それでも、僕に頼んでくれるからには、僕はミトンを作れるんだろう、と思いました。

すると、これも作れませんか?と様々なアイテムがあがりました。

こんなにモノが溢れる中、オカズさんの世界にあっては、ピッタリなものが無い。

オカズさんの言う無いものを作っていくと、いったいそれは、どんな世界なのだろう、と興味が湧きました。

ミトンの方向性を決めるためのサンプルを送り、感想をいただきビックリしました。

そのフィードバックの肌理の細やかさに。オカズさん、そしてスタッフの方の意見が抽出され、良い点、改善した方がよい点などが書かれていました。これは、良いものになるぞ、と感じると同時に、安心しました。

それは、自分が使わないものは、何をどう組み立てていいのか分かりません。

そうして、やりとりをしながらミトンの制作を進めました。

ANDADURAの展示に合わせ、ミトンを発表する。というのが、少々物足らなく感じてきました。

ミトンを出すだけだと、オカズさんの無い世界を立ち上げることは出来ないだろうし、ミトン目線から見ても、

一人だと寂しい。何より「無い世界を持つ、細やかな使い手」としてのオカズさんと、展示会に向けたミトンだけを作るのは、もったいないなと感じました。せっかくなら、オカズさんの世界が見られる、やり方を考え、このミトンはANDADURAとオカズさんが作るものではなく、何か違うかたちにしませんか?と提案しました。そのようにPECHKAは生まれました。