長年、取り組みたいと思いながらも、やってこなかった(というかできなかった)、装飾というテーマでopen caseを作りました。かれこれ、何年くらい自分の中にあったテーマだろうか?

去年の誕生日に、「憧れ」というタイトルでブログを書いたけど、それは、装飾というありかたへの憧れであった。このタネは、20代の中頃に、「シンプルさと個人になっていく社会の現象はリンクしている。」という文章を読んだときに蒔かれ、時とともに装飾への憧れに変容してきた。

たとえば、100年前、柱にライオンと人が彫っている建物のそばを散歩している母子がいる。

子供は問う「ねぇ、あれ何?」そうすると母は答える、「うん、あれはね」と言って物語が語られる。

おそらくつるんとした柱であったならば、そのやりとりは生まれない。

装飾は物語を共有(あるいは起動)する装置として存在しそれと同時に、そこに物語をよみとれる人たちがいる。

大きなものがたりの弊害のようなものがあるにしろ、動物や植物や風や、太陽や人間が織り混ざった世界の中で生きることは豊かだと思う。

シンプルを指向する世界では、個人は知らぬ間にさまざまなものから切り離され、物語を読み解くことも、そこに物語があるということも少しずつ忘れていくのかもしれない。

「シンプルさと個人になっていく社会の現象はリンクしている。」

の一文を読んだ時、僕が興味を持ったのは、じゃあ、シンプルがいくところまでいった時(それはそう遠くないように思われた、もしかしたらそれは今なのかもしれない)に、どのような形や、あり方にリアリティが宿るのだろうか?そして、人間のありようはどんな影響を与えるのだろうか?そして、そもそもその先は、どうやって探せばいいのだろうか?

そのシンプルの先の形に、装飾に求めるのは、いささか強引だとは自分でも思っている。

それは、形として現れるものではなく、日々の過ごし方や、人との関わり方や、言葉の使い方であったり、目に見えぬ、ささいなさまざまな事象に現れるような気がする。

ものだけでなく、ものとそれをつくる自分と、それに連なるさまざまなものをトータルに見てコツコツと風通しをよくしていく方が、賢明な道筋なのかもしれないと思う。

シンプルの先とやらを、シンプル ー 装飾という二項対立的な単純なものとして、とらえてはいやしないか?(シンプルー装飾という二項対立は素朴という言葉で統合できるけど。)

なんだか、話が大きくなりすぎてきた。作ったものを紹介する文章を書いているんだった。

ー

ものをつくる人間は、感じたことを、ものとして現すことに喜びを感じ、それを作ることによって、いろいろな角度から、向き合い、考えることができる。

なので、いささかの強引さは、ここでは、少し目を瞑る。ものを考えるきっかけであり、そこに飛びこんでいくことなのだから。

僕にとって装飾は?と考えても、それは形ではないし、何かしらのモチーフでもない。

長年、取り組みたいと思いながらも出来なかったのは、装飾にたいして、自分のリアリティがまったくなかったからだ。(だから憧れていたとも言える。)

open caseの小さなサイズを作った時に、あっ今なら、作れるかもと思った。

それは、ここ1年間履いていた自分が直しになおしたズボンがあったから。

破れを補修したステッチを指先に感じる気持ちよさに、リアリティを感じることができたから。僕のリアリティは手で触れるということにあるようだ。

というわけで、自分の試みがうまくいっているのかどうかも分からないまま、自分が直したズボンに支えられて、ステッチを施す。

窓の外を眺めると、山桜がポワポワと咲きはじめていています。

「grid & line」

少し柔らかな、スウェードにステッチで張りを持たせる。

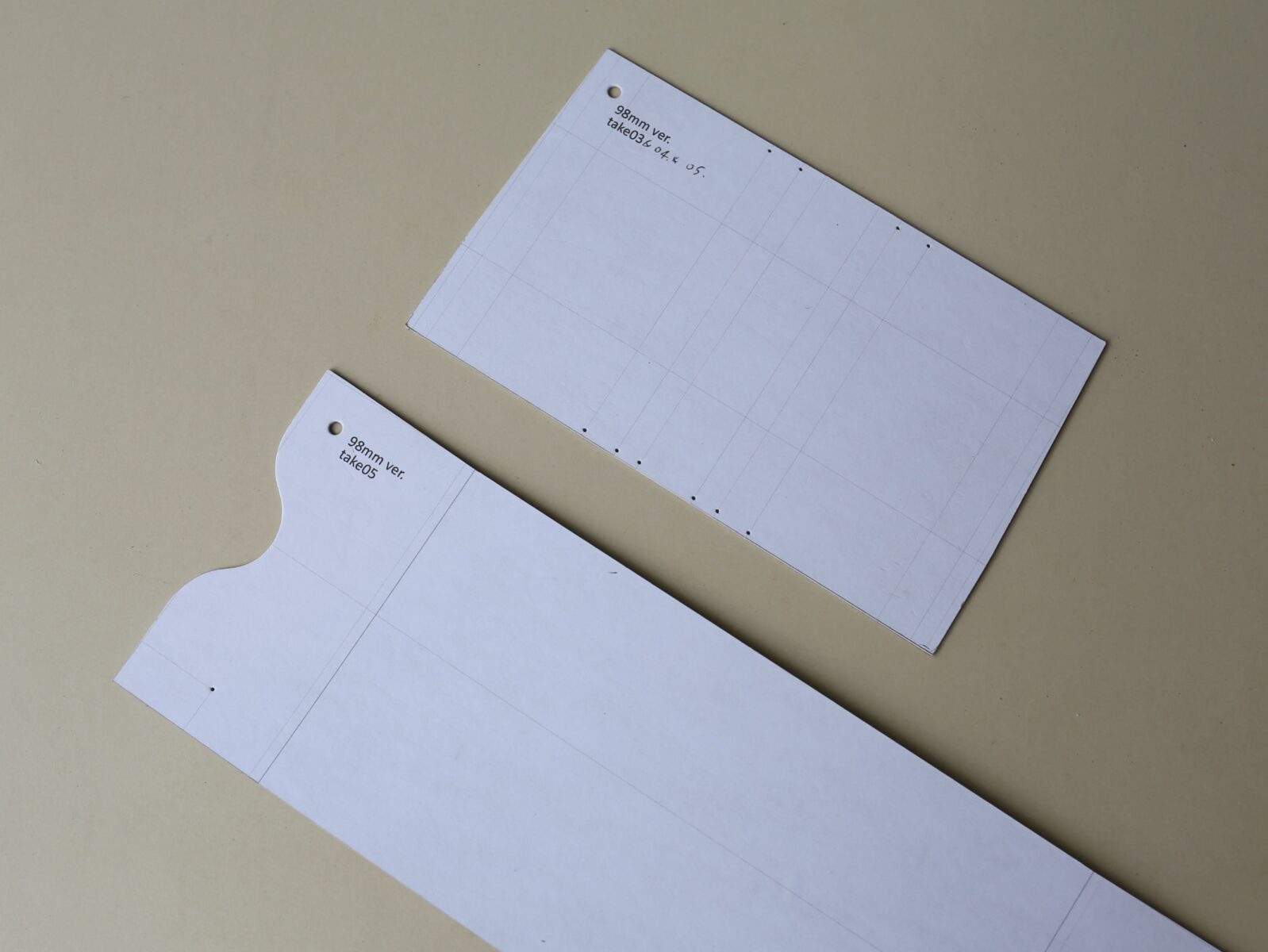

間隔は、ミシンの1目の3.05mmを基調として考えてみる。

lineの幅は、どの幅が気持ちいいのか?

gridは何目であれば、open caseの形と連動してくれるのか?

印付けができない素材にどうやって、ステッチを入れる位置を記すのか。ステッチを入れると革が伸び、均等なステッチが入れられないのをどう解消するか?ステッチ問題に対しては、かなり原始的な方法で解決しました。

作りながら感じたのは、ひとりひとりがものがたり(ものがたりというかリアリティという言葉の方が適当かも)を見つけて紡いでいくんだ、ということ。装飾というテーマでしたが、自分にとって座標を消した中で、リアリティを探す旅であったように思います。

ー

open case

size : w188×h238(mm)

color : light blue . chacoal ( grid & line )

online shopにアップしています。よろしければ、こちらからご覧ください。