このブログを読んでいる方が、もしかしたら(ひとりくらいは)気になっている

かもしれない、僕の背中(猫背)について・・・

昔からの猫背なのですが、密かに、ビル・エヴァンズの背中と称し、

少し誇らしく思っている節すらあったけど、

この写真を見て、全然ビルじゃない。ゴリラじゃないかと認識を改めました。

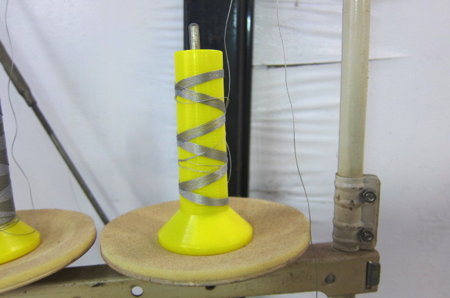

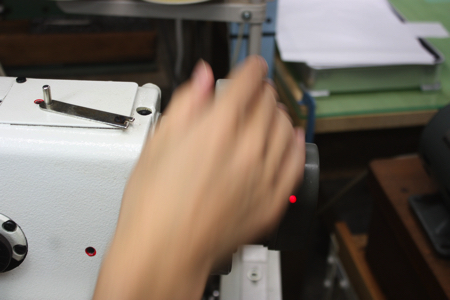

という訳で、作業テーブルの高さを見直したりして、姿勢改善を目論んでおります。

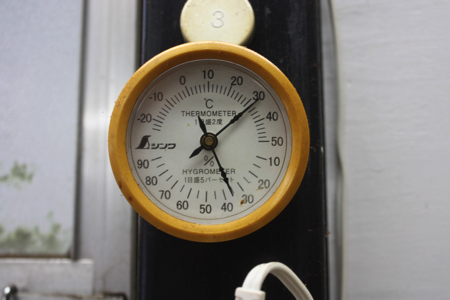

上の写真は夏ですが、

現在はこんな感じです。

自分だけでは、如何ともしがたいので、ロルフィングの助けも受けました。

美穂子さんありがとう!

前に、金刀比羅さんに行った時、売店のおばちゃんが見事に、

僕の考えるビル・エヴァンズの背中でした。ビルの背中の称号はあなたにお譲りします。