いつも工房からお宮の写真を撮っているけど、

お宮から工房(草で写ってないけど)を撮ってみました。

今朝ふっと思って撮りに行きました。

反転

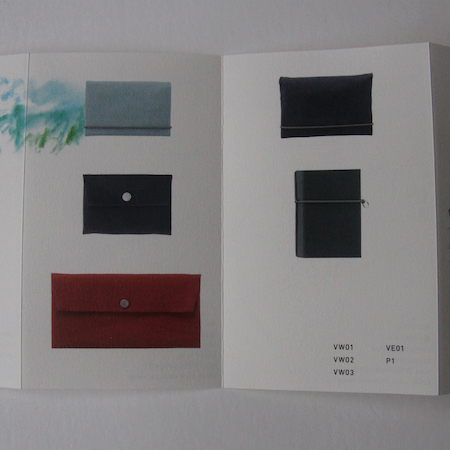

ビニロンシリーズは

VW(vinylon wallet)の品番が付くお財布3型とVE(vinylon expansion)の品番が付く

拡張ケース1型の計4型です。

ビニロンシリーズは型数は少ないのですが、どれを選んだら良いのか、

少し分かりにくいところもあるかと思いますので、

それぞれ説明しますね。

お財布として使われるのであれば、

VWのものをお選び頂き、カード、名刺などがメインであれば、

VEがオススメです。

VW01とVW02は共に極小財布で、VW03は薄長財布です。

極小財布は、ゴム留め(VW01)ホック留め(VW02)があります。

内容量はほとんど変わりませんが、

ゴム留め(VW01)のものは、カード、お札、小銭がバランス良く収まる極小財布。

ホック留め(VW02)のものは、カード、小銭に特化している極小財布。

薄長財布(VW03)は、カード、お札、小銭がそれぞれ使いやすいモデルです。

▲ VW01 カード、お札、小銭がバランスよく配置。フタが本体から

立ち上がっている為、お札の収まりが良いです。

▲ VW02 ホックを開けると、カード1部屋、奥に小銭とお札を一緒に収めます。

▲ VW02 さらにホックを開けると、カード2部屋。使用頻度の低いものは、

こちらに収めます。よく使うカードのみ表に出して、メインのカードと

小銭を使い勝手良く。

中のカードを取り出す際は、本体のフタを小銭入れのホックに留めて出し入れすると

小銭がこぼれません。

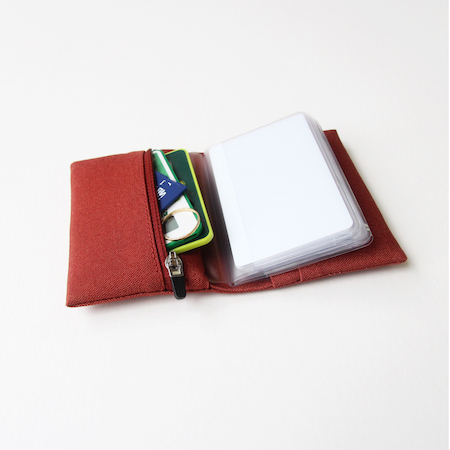

▲VE01はカード、名刺などを持ち運ぶアイテムです。

PVCには、カード、本体ポケットには名刺が収まります。

▲VE01のファスナーには、USBやメモリー、指輪など、無くしそうな小さい

ものを収納。(もちろん小銭も入ります。)

▲VW03 フタを開けると、手前に小銭

▲VW03 真ん中のスペースにお札、その奥にカードがガバッと収まります。

1万円札の札留めが上部についてます。ここに5千円、1万円を留めて置くと、見なくても

千円札が取り出せます。

ビニロンシリーズは単体でなく、

他のお財布のセカンド財布としても活躍します。

その説明はまた、書きますね。

ひとまず、それぞれの使い勝手について書いてみました。

ビニロンシリーズの制作秘話のようなものはこちらをご覧下さい。